ホワイト企業の見分け方を知っておくと就職・転職で役立ちます。

この記事では、5回転職してブラック企業もホワイト企業も経験してきた僕が、ホワイト企業の見分け方を7つのチェックリストで紹介します。

【結論】ホワイト企業を見分ける7つのチェックリスト

この記事の結論。ホワイト企業の見分ける7項目がこちらです↓

1.【平均勤続年数】12年以上

2.【離職率】新卒3年以内離職率31%以下、離職率10%以下

3.【平均年収】460万円以上

4.【年間休日】120日以上

5.【月間平均残業】13時間以下

6.【有給取得率】65%以上

7.【働き方】多様性が高い

詳しい内容、最新データ、注意点など、順番に解説していきます↓

1.【平均勤続年数】12年以上

平均勤続年数が長い会社がホワイト企業の指標になります。

厚労省の「令和6年賃金構造基本統計調査」のデータで、平均勤続年数は12.4年です。

平均勤続年数 12.4年

→このことから、平均勤続年数12年以上がホワイトの目安になります。

平均勤続年数の調べ方

・就職四季報

・有価証券報告書

・求人サイトに掲載されている求人(就活サイト、転職サイト)

・転職エージェントに聞く

・「企業名 平均勤続年数」でググる

・面接時に聞く

平均勤続年数を見るときの注意点

平均勤続年数が低い=ブラックとならないことに注意しましょう。

まず、ベンチャー企業、企業合併した会社、ホールディングス化した会社 などは必然的に勤続年数が短くなるから。

なので、平均勤続年数を見るときは企業の設立年度も合わせて確認しましょう。

また、人材業界やコンサル業界、IT業界、クリエイティブ業界など、業界柄、転職してキャリアアップしたり、フリーランスになる・起業するなどのキャリアプランが当たり前の業界では平均勤続年数が短くなります。

なので、業界内でのキャリアパスを調べておくと良いです。

人材業界最大手のリクルートのように起業・独立を推奨しているパターンもあります。

リクルートの平均勤続年数は5年程度です。元リクルートの起業家、経営者が多いのも納得ですね。

なので、平均勤続年数はあくまで目安として、業界や会社の特徴を合わせてチェック必須です!

2.【離職率】新卒3年以内離職率31%以下、離職率10%以下

離職率が低い会社がホワイト企業の指標になります。

離職率は、新卒の離職率(新卒の3年以内離職率)と、中途の離職率(年度別の離職率)の2つを押さえられるとベストです。

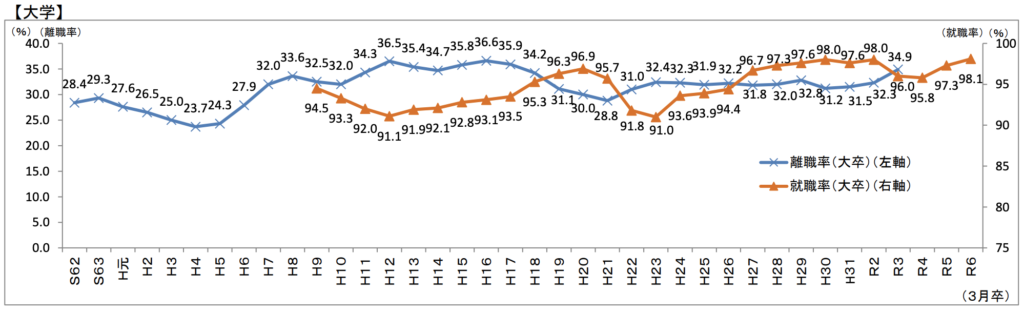

2-1.新卒の3年以内離職率

新卒の3年以内離職率は、その名の通り新卒で入社した社員が3年以内に退職している割合のことです。

厚労省の「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」のデータで、過去10年間の新卒3年以内離職率は31.2%~34.9%となっています。

→このことから新卒の3年以内離職率は31%以下がホワイトの目安になります。

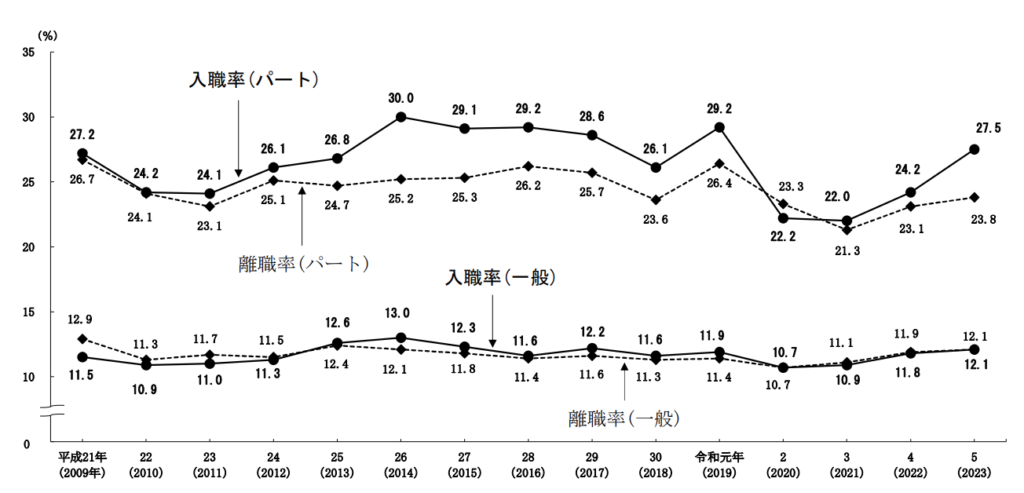

2-2.離職率

年度別の離職率は、対象年度の初めの日に在籍していた社員が、年度内にどれだけ退職しているかを表しています。

厚労省の「令和5年雇用動向調査」のデータで、過去15年間の離職率は10.7%~12.4%の間で推移しています。

→このことから、離職率10%以下がホワイトの目安になります。

離職率の調べ方

・就職四季報

・求人サイトに掲載されている求人(就活サイト、転職サイト)

・転職エージェントに聞く

・「企業名 離職率」でググる

・面接時に聞く

離職率を見るときの注意点

離職率だけでは自分にとってホワイトかどうかは分からない点に注意です。

中にはきついから離職率が高いのではなく、IT業界のように、転職しながらキャリアを作るのが当たり前の業界や、人材・コンサル・クリエイティブ業界のようにフリーランス・起業する人が多い業界もあるからです。

僕自身、新卒では離職率が低い、平均勤続年数15年以上の大手食品メーカーに入社しましたが、配属ガチャに外れて2年半で辞めた経験があります。

なので、離職率だけで判断せず、合わせて、自分が重視している条件や、業界への興味度、社風が合うか、なども総合的に見て判断することが重要です。

3.【平均年収】460万円以上

平均年収が高い会社がホワイト企業の指標です。

国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査」のデータで、平均年収は460万円となっています。

平均給与 4,595千円

→このことから、平均年収460万円以上がホワイト企業の目安になります。

平均年収の調べ方

・企業の採用ページ(「数字で見る〇〇」など)

・就職四季報

・求人サイトに掲載されている求人

・転職エージェントに聞く

・「企業名 平均年収」でググる

平均年収を見るときの注意点

平均年収のデータは、あくまで「平均」です。

配属先やポジション、経歴、入社時の景気などで大きく変わる可能性がある点に注意しましょう。

4.【年間休日】120日以上

年間休日が多い会社がホワイト企業の指標になります。

完全週休2日制でカレンダー通りの休みの場合、年間休日は120日になります。

1年は52週 × 週2日休み = 104日

1年の祝日 = 16日

→計120日

→なので、年間休日120日以上がホワイト企業の目安になります。

※加えて、夏休み(お盆休み)や年末年始休暇が2~3日程度あれば、年間休日125日ほどになります。

参考までに、厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」のデータで、年間休日の平均値は112.1日です。

1企業平均年間休日総数 112.1日

年間休日の調べ方

・企業の採用ページ(「数字で見る〇〇」など)

・就職四季報

・求人サイトに掲載されている求人(年間休日120日以上のフラグで探す)

・転職エージェントに聞く

・「企業名 年間休日」でググる

・面接時に聞く

年間休日を見るときの注意点

年間休日数だけではホワイトとは判断できないことに注意です。

社員の雰囲気が合うか、残業の多さ、勤続年数、年収、有給の取りやすさ、福利厚生の充実度、離職率など、総合的に見て自分に合うかを判断する必要があります。

参考:【ホワイト企業の年間休日は?】120日が基準は本当なのか?(ホワイト企業ナビ)

5.【月平均残業】13時間以下

月平均残業時間が短い会社がホワイト企業の可能性が高いです。

厚労省の「毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果確報」のデータで、月平均残業時間は13.3時間となっています。

所定外労働時間(一般労働者)

調査産業計 13.3時間

→このことから、月平均残業13時間以下がホワイト企業の目安になります。

月平均残業時間の調べ方

・企業の採用ページ(「数字で見る〇〇」など)

・就職四季報

・求人サイトに掲載されている求人

・転職エージェントに聞く

・「企業名 残業時間」でググる

・面接時に聞く

月平均残業時間を見るときの注意点

残業時間はあくまで参考値。

月平均残業時間は、あくまでその業界・会社の平均値なので、会社や部署によっても異なります。

また、自分にとってホワイトかどうかは、残業時間だけでは判断できません。

→平均勤続年数、離職率、年間休日、業界への興味度、仕事内容、社風などの条件も含めて総合的に判断することが重要です。

6.【有給取得率】65%以上

「有給取得率が高い会社=有給が取りやすい会社」はホワイト企業である可能性が高いです。

厚労省の「令和6年就労条件総合調査の概況」のデータで、有給取得率は65.3%となっています。

平均有給取得率 65.3%

(平均有給取得日数 11.0日)

→このことから、有給取得率65%以上がホワイト企業の目安になります。

有給取得率の調べ方

・企業の採用ページ(「数字で見る〇〇」など)

・就職四季報

・転職サイトに掲載されている求人

・転職エージェントに聞く

・「企業名 有給取得率」でググる

・面接時に企業に直接聞く

有給取得率を見るときの注意点

有給取得率だけではホワイトかどうかは分かりません。

その他の条件も含めて判断することが重要です。

年間休日、勤続年数、離職率、業界、仕事内容、社風なども含めて自分に合うかを考えて選びましょう!

7.【働き方】多様性が高い

働き方の多様性が高い会社がホワイト企業の指標になります。

・在宅勤務OK

・フレックスタイム制を導入

・副業OK

・1時間単位で有給休暇が取れる

・社内起業制度がある

・アルムナイ制度がある(出戻りOK制度)

→これらのように、社員に優しい働く環境を整えている会社がホワイト企業の目安になります。

ホワイト企業の見つけ方

1.各種認定制度を受けている企業から探す

手っ取り早くホワイト企業を見つける方法は、国などから各種認定制度を受けている企業一覧から探すことです。

たとえば、以下のような認定制度を受けている企業の一覧から探すと良いです。

・健康経営優良法人:ホワイト500(経済産業省)

・健康経営優良法人:ブライト500(経済産業省)

・えるぼし(厚生労働省)

・くるみん(厚生労働省)

・新・ダイバーシティ経営企業100選(経済産業省)

・100選プライム(経済産業省)

2.転職エージェントの保有求人から探す

転職エージェントの求人は、転職エージェントが独自取材をしていたり、過去の転職者データを持っていたりと、ホワイト企業を探しやすくおすすめです。

転職の早い段階で登録だけしておいて非公開求人がいつでも見られる状態にしておくと良いです。

転職エージェント選びに迷ったら、実績が豊富でサポートが手厚いdodaから使うと良いです。

僕が使って良かった転職エージェントの一覧は以下の記事にまとめています。

3.就職四季報で探す

企業データを一覧で見ながら、比較しながらじっくり企業を探すには就職四季報がおすすめ。総合版、優良・中堅企業版、女子版があるので、自分の就活軸に合わせて使うと良いです。

転職口コミサイトを合わせてチェック

ホワイト企業を探す上で口コミチェックは必須。

口コミは退職者が書いたコメントが中心なので、基本的にネガティブになる傾向を踏まえた上で、過去1年分のクチコミを見ると良いです。

ブラックな労働環境や、給料面、パワハラやセクハラなどよほどヤバい口コミがないかをざっとチェックだけでもしておくと安心です。

より詳細な口コミを探すには、転職会議などの会員制サイトを使うと良いです。

また、退職代行モームリが提携するアルバトロス転職は、志望企業の退職代行利用状況(通常有料)を無料で見れるというメリットがあります。僕はまだ同転職エージェントを使ったことがないのですが、ブラック企業を回避する上でめちゃくちゃ良いと思います。

というわけで以上です。

この記事で紹介した項目を参考にして、あなたに合ったホワイト企業を見つけ出してください!