転職で失敗しないためには、転職でやるべきことの全体像を把握した上で転職活動を進めるのが有効です。

この記事では、5回転職した僕の経験談から、転職の全手順を網羅的にまとめています。

※ぜひブックマークしてご活用ください

転職活動を始める前の注意点

転職することがゴールではない

転職ノウハウを集めていると、大企業・有名企業などの難関企業の採用選考を突破して、転職することがまるでゴールかのように勘違いしてしまうことがあります。

忘れないで欲しいのが、転職すること自体はゴールではなく、新たなスタートラインに立つことに過ぎないということです。

内定を取るまでが必死で、燃え尽きてしまって、転職後にモチベーションが上がらない、力を発揮できない、なんてことがないようにしましょう。

真のゴールは「転職した先。転職後の人生を明るくしていくこと」にあります。

転職先を決めてから辞める

転職で失敗を避けるために、在職中に転職先を決めてから辞めましょう。

無職の状態で転職活動をすると、書類選考の通過率が下がったり、面接で退職理由を突っ込まれるなど選考で不利になったり、早く仕事を決めたい焦りから転職先を妥協して決めてしまい、転職に失敗するリスクが上がるからです。

なので、「ブラック企業に勤めていて限界」「体調不良や病気になっている」などの緊急性が高いやむを得ない場合を除いて、できるだけ在職中に次の仕事を決めてから辞めるようにしましょう。

現職に転職活動をしていることは言わない

現職の上司などに転職活動をしていることを知られると、風当たりが強くなったり、評価を下げられたり、説教されたり、引き止められる…など、多くのデメリットが起こりうります。

なので、同僚も含めて、転職活動していることはなるべく話さないほうが無難です。話す場合は、よく相手を選んでください。

業務に支障が出ないように、転職エージェントとの面談調整、応募企業との面接調整をしましょう。

会社のパソコンや業務ケータイで転職活動するのも、バレたときに面倒になるのでやめましょう。

あと、転職サイトを使うときは、現職をブロック設定することも忘れずに。

【転職ロードマップ】1. 転職の軸を決める

転職は方針が大事。

「どんな人生にしたいか?」から逆算して考えていくのが良いです。

この段階で転職の目的や理想の働き方を明確にできると後がスムーズです。

「なぜ転職したいのか?」転職の目的を明確にする

一番始めにやった方がいいのが、「なぜ転職したいのか?」。転職の目的を明確にすることです。

・給料や待遇を上げたいのか?

・スキルアップしたいのか?

・キャリアアップしたいのか?

・現状に不満があるのか? など

仕事内容、年収、人間関係、勤務地、勤務時間、休みの多さ、在宅ワークできるなど、「自分にとって理想の働き方は何か?」を具体的に挙げましょう。

「友だちが転職したので自分も何となく転職したい」など、目的があいまいだと転職で失敗したり、転職活動が長期化するので注意です。

転職するメリット・デメリットを洗い出す

転職は良い面だけに目が向きがちですが、得られるものと同時に、失うものもあります。

転職するメリット・デメリットの両面について、思いつくだけ書き出してみてください。僕の直近の転職で言えば、こんな感じです↓

・年収が100万円上がる

・やりたいマーケティングの仕事ができる

・社風、価値観が合う

転職のデメリット

・在宅勤務はできず、基本出社になる

・服装はスーツが基本

・未経験なので、仕事は勉強しながらになり、相当な努力が必要

これらは転職するかの判断材料にもなります。

転職するべきかどうか迷った時のチェックリスト

転職するべきかどうかを迷った時は以下の項目を確認してみてください。多く当てはまったり、自分にとって重要度が高い課題があれば転職を決断することをおすすめします。

2. 体調は問題ないか

3. 給料面で困ってないか

4. 人間関係は良いか

5. やりたい仕事ができているか

6. 自分に向いている仕事ができているか

7. 仕事にやりがいを感じるか

8. 休みや残業時間に不満はないか

9. 通勤場所・通勤時間は問題ないか

10. 成長できる環境か

11. 会社に将来性を感じられるか

12. 会社の知名度・ブランド・提供商材に魅了があるか

13. 社風や経営方針は合うか

14. 尊敬できる上司や先輩はいるか

15. 社内にコンプラ意識は浸透しているか

転職の『絶対条件』を3つ決める

転職の軸になる希望条件を固めましょう。

まずは、現状と比べて「改善したい条件」を書き出してみてください。特に、以下の項目は転職時に重要です。

・職種、仕事内容

・社風

・仕事の体制(どんな上司、チームで働くか)

・年収

・年間休日数、何曜日休みか

・勤務時間(始業時間と終業時間)

・勤務地(在宅勤務できるか、頻度)

・・・希望条件を一通り挙げたら、その中から「これだけは絶対叶えたい!」という転職の絶対条件を3つ決めましょう。転職活動を効率的に進められるし、内定時の判断に迷いにくくなります。

転職の絶対条件は、転職した気持ちの度合い、転職したい時期などで4個、5個、それ以上・・・ と増やすことはできますが、あまり多くしすぎると、応募できる求人が限られて、転職しにくくなります。タイミングを逃し、転職活動の長期化や妥協した転職になってしまう可能性があるので注意です。

参考までに、僕の直近の転職での絶対条件は、

①マーケター(未経験。SEOとLP制作などWebマーケティングができる)

②年収500万円以上(結婚を機に、年収100万円以上アップしたい)

③社風が合う(リファラルの知人、面接でフィーリングが合う)

その他の条件

・年間休日120日以上 →維持

・土日祝休み →維持

・通勤片道1時間まで →維持

・9-18時勤務 →維持

・残業少なめ(月20時間以内) →維持(ほぼ0まで改善)

・・・が叶うことが転職の絶対条件でした。

※内定時は、必ず、ここで決めた希望条件を満たすかを照らし合わせてください。

【転職ロードマップ】2. 転職の事前準備

転職は良い準備ができているかどうかで、ほぼ決まります。この段階でしっかり準備しておくことが、転職を成功させるために重要です。

就業規則を確認しておく

転職スケジュールを逆算して決めるために、就業規則で「退職の申し入れはいつまでにすれば良いのか」を確認しておきましょう。

※通常、退職の1ヶ月前〜3ヶ月前に申し出ること、と書かれていることが多いです

転職時期を決める

転職までのスケジュールは余裕を持って動くことが重要です。

通常3ヶ月〜半年、未経験なら半年〜1年くらいかかる可能性があることを想定しておくのが良いです。

理想の求人に出会うにはタイミングもあるので、焦ると良いことはないので。完全未経験の仕事に転職したい場合は、事前に基礎スキルを独学するなど準備に時間がかかるので、半年〜1年くらいかけてしっかり準備・転職活動する計画で動きましょう。

転職時期は、ボーナスをもらってから辞める、繁忙期を避ける、年度の区切りが良いタイミング、プロジェクトの区切りの良いタイミングなどを踏まえて決めましょう。

転職活動に必要なものを揃える

転職活動に必要なものを揃えましょう。パソコン、転職活動用のメールアドレス、スーツなど、今あるものでも良いので、必要に応じて用意する感じです。

・パソコン

・転職活動用のメールアドレス

・スーツ など

自己分析で「向いてる仕事・会社」を把握する

自己分析をして、「自分に向いている仕事」「自分に向いている会社」を把握しましょう。

僕の経験談として、自分に向いている仕事から仕事を選ぶと楽しく、成果を出しやすいです。なので、自分の適職を知ることはかなり重要です。

経験者転職でも、改めて自分の性格・特長に気づきが得られる可能性があるので、念の為やっておいたほうが良いです。

自分の向いている仕事、向いていない仕事、適職、合う職場環境を知るにはミイダスのコンピテンシー診断を使うのがおすすめです。

ミイダスのコンピテンシー診断を受ければ詳細な適職診断ができます↓

ミイダスは無料なので、まだ受けてない方はやっておくと良いです。

職種研究、業界研究

転職したい職種、業界についてよく調べておきましょう。仕事内容、身につくスキル・経験、キャリアプラン、将来性など。転職市場の動向も知っておくと役立ちます。

職種研究のやり方

僕の経験上、適性の低い仕事・興味がない仕事はなかなか覚えられなくて辛いし、成果を出しにくいです。

なので、先ほど紹介したミイダスのコンピテンシー診断の結果も参考に、自分に向いていそうな職種を選ぶのをおすすめします。その中から、自分が興味のある職種を選ぶと失敗しにくくなります。

候補となる仕事については、インターネット検索や書籍などで、仕事内容、身に付くスキル、キャリアプラン、将来性などのイメージがつく状態にしておきましょう。

業界研究のやり方

業界選びは自分が興味のある業界を選ぶのが大前提です。

インターネット検索、業界地図などを参考に、気になっている業界の景気動向や将来性について調べておきましょう。

業界選びで迷っている人は、インターネット検索でどんな業界があるのか調べる、dodaの業種別平均年収ランキングで年収が高い業界を調べる、転職サイトで実際の求人を見てみる、などをすると業界選びのヒントになると思います。

どうしても業界選びで迷ったら、将来性の高い「IT・Web業界」がおすすめです。

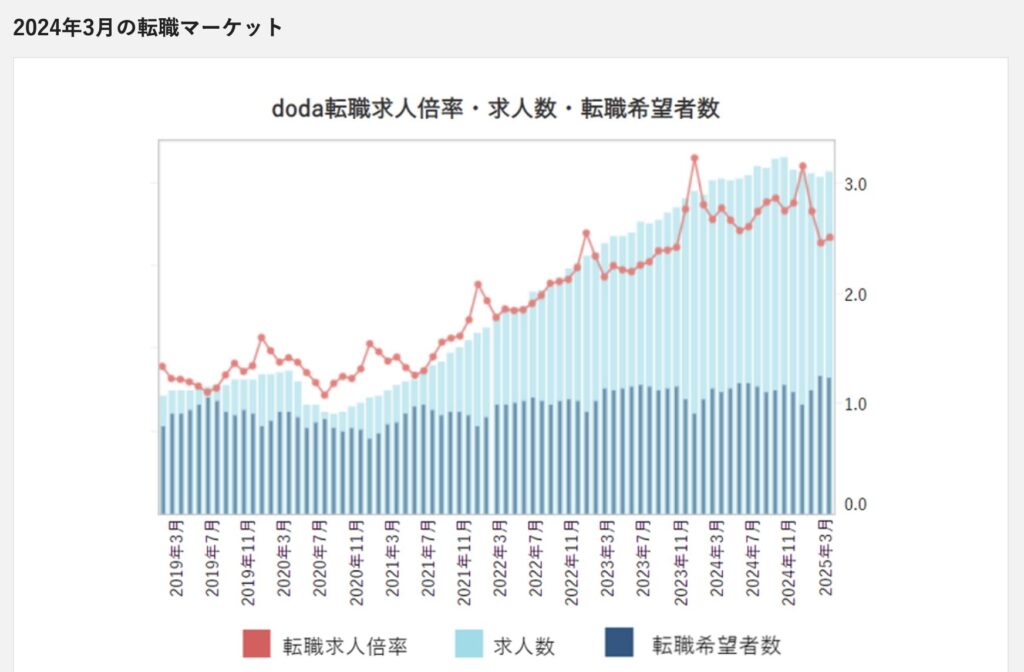

転職市場動向の調べ方

売り手市場なのか、転職求人倍率はどれくらいなのかなど、転職のしやすさを確認しておくと良いです。

業界の転職しやすさ、職種の転職しやすさはdoda転職求人倍率レポートを見ればわかります。

2025年3月の転職求人倍率は2.51倍となっており、転職希望者よりも求人が多い「転職しやすい状況」です。

未経験の場合、基礎スキルを身につけておく

未経験転職する際は、個人的に勉強して身につけた知識・スキルをアピールしたほうが転職しやすくなります。勉強して、職務経歴書やポートフォリオに盛り込んで、アピールしましょう。

求人票などで必要な知識・スキル・資格を調べて、独学やスクールで身につけましょう。

僕が31歳で営業から未経験のWebディレクターに転職したときもこの方法を取りました。

応募書類を作る

転職活動で必須の履歴書と職務経歴書、IT・Web系転職で有効なポートフォリオを準備しましょう。

履歴書

履歴書は「会ってみたい」と思ってもらうことが大事です。そのためには、以下の点を意識して作りましょう。

・写真は第一印象が大事。明るく・好感度が持てる人柄が伝わるものを使う

・経歴に空白期間がないように書く(ブランク期間にしていたことを補足)

・退職理由は自己都合退職なら「一身上の都合により退職」のみ書く(詳細までは書かない)

・志望動機は自分を採用するメリットを盛り込む

・資格は志望の仕事に活かせる資格を書く(関連性の低いものは書かない)

・本人希望欄は必須条件欄と考える

・空欄は全て埋める(ない場合は「特になし」と埋める)

・誤字脱字、正式名称で書いているかなど基本を押さえる

※履歴書のテンプレートはdodaのサイトでダウンロードして使うと良いです。志望動機欄の大きいテンプレートか、JIS規格がおすすめです。

志望動機

志望動機は、納得感があり、入社後の活躍が伝わる内容を作ることが重要です。志望動機は3ステップで書く次の万能テンプレートがおすすめです。

①志望職種であるべき理由

②志望企業であるべき理由

③貢献できる理由

このテンプレートを使った記入例は次のようになります。

私は〇〇(きっかけ)から〇〇職を目指しています。

貴社の〇〇(サービス名、経営方針、社長の言葉、社風など)に魅力を感じ志望しました。

私のこれまでの〇〇の経験や〇〇な実績・スキルを活かして、貴社の〇〇職に貢献いたします。

※書面なので「貴社(きしゃ)」と書きます

職務経歴書

職務経歴書は経験とスキルの確認に使われます。

なので、「応募職種に活かせる経験・スキルがどれだけ書いてあるか」が重要です。

そのためには、志望企業が求める応募要件をよく確認し、マッチするように書くことが大事。また、冒頭に職務要約をつけてこれまでの経歴の概要と、貢献できること(自己PR)を書きましょう。

未経験転職の場合など、現時点で不足しているスキルは、実務で実践する、独学する、スクールで学ぶなど、強化できると良いです。

・志望業務に活きるものを書く(志望業務に関連性の低い事は書かない)

・冒頭に職務要約を書く(経歴概要、自己PRを5行程度で書く)

・経験年数、実績を伝える

・退職理由の詳細は書かない

・売上を上げた、または、コストを削減した話を優先的に書く

・マネジメント経験があれば経験年数・部下の人数を書く

・IT・Web系の場合は別途ポートフォリオを作る

※職務経歴書テンプレートはdodaのサイトでダウンロードできます。編年式、または、逆編年式がおすすめです。

ポートフォリオ

ポートフォリオは、実務や個人的に取り組んだ成果物をまとめた「実績の証明書」のことです。

IT・Web系の業界・仕事の転職活動では、ポートフォリオがあったほうが有利になるので、IT・Web系の業界・職種に転職するときは必ず作りましょう。

未経験転職する場合は、尚更、自主制作した作品・成果をまとめてアピールすることが、転職を成功させるコツになります。

ただし、いくら未経験だからといって、低品質・工夫がないのはNG。逆効果です。学習教材で作ったものをそのまま出すのではなく、何らかアレンジ・工夫した上で掲載することです。

ポートフォリオでは、以下を重点的に盛り込みましょう。

・成果物の画面キャプチャ、公開URL

・コンセプト、概要などの説明

・使った目的、工夫、苦労した点

・仕様(ページ数・構成、スマホ対応、CMSなど)

・制作時間

・運用期間

・使用した言語・ツール

・成果、PV、コンバージョン数 など

Web系職種への転職時はポートフォリオがあったほうが有利になるので、必ず作りましょう。ポートフォリオの作り方は以下の記事を参考にしてください。

【転職ロードマップ】3. 転職活動本番

準備が整ったら、いよいよ転職活動に突入です。転職サイトと転職エージェントの使い方、求人の見方、面接対策など、ポイントを押さえて進めましょう。

求人探し

求人探しは、転職エージェントと、転職サイトのスカウトを併用する形で探すのが良いです。

また、リファラル(知人紹介)が使える時は、積極的に活用することをおすすめします。

転職エージェントをメインで使う

転職エージェントを使うことで、キャリア相談ができる、希望条件に合う求人を紹介してくれる、応募書類を添削してくれる、模擬面接してくれる、年収を交渉してくれるなどメリットが多いです。

また、応募時に推薦状をつけてくれるので、退職理由をフォローしてくれる役割が大きいです。転職回数が多い、短期離職をしているなどの場合は、なるべく転職エージェント経由で応募するようにしましょう。

どの転職エージェントを使うかですが、自分の希望条件に合う求人を多く持っている転職エージェントを使うのが良いです。

※迷ったら、まずは求人数が多い総合型・大手のdodaと

リクルートエージェントに登録しておけばOKです。志望業界・職種が決まっている場合は業界特化の転職エージェントを探してみてください。(僕はIT・Web業界志望だった時に、特化型のGeekly

![]() を使いました)

を使いました)

※転職エージェントとの面談で、希望条件を伝えた上で、転職できる可能性や、現時点で不足していることをアドバイスしてもらいましょう。足りない部分は、転職準備期間中に独学やスクールで勉強すれば、この後の転職がスムーズになります。

転職エージェントのおすすめはこちら↓

転職サイトはスカウトメインで運用するのがおすすめ

転職サイトはプロフィール・経歴・希望条件をしっかり登録しておいて、スカウトをもらいながら仕事を探す運用がおすすめです。

自分で求人を探して応募するのはもちろんありですが、求人数が多すぎて見切れないので、転職エージェントからの紹介求人(非公開求人)とスカウト求人を中心に見て、それでも足りない、余力があるなら自己応募もするやり方が効率的です。

どの転職サイトを使うかですが、志望職種の求人が多くあるサイトを使いましょう。

※迷ったら、とりあえず総合型・大手のdoda、高年収スカウト特化の

ビズリーチの2つに登録しておきましょう。IT系転職を目指している時は

Greenも登録しておくと良いです。

転職サイトのおすすめはこちら↓

知人の会社にリファラル採用枠がないか確認する

友人の紹介制度を使う方法です。

僕も2回リファラル転職しましたが、友達紹介枠を使うと通常の選考ルートとは別の特別ルートで選考を受けられるので、圧倒的に内定を取りやすく、転職活動のストレスを減らして効率的に転職できるのでおすすめです。

リアルの友人に「友達紹介制度ない?」と聞いてみたり、セミナー・勉強会で知り合った人、SNSでつながった人など、転職を考えていること、友達紹介制度がないか声をかけてみると良いです。

※IT・Web系を目指している場合、セミナーや勉強会に参加したり、SNSでコネクションを作るのは特に有効です。僕も未経験でWebディレクターになったときは、同じセミナーに何度も通い、セミナー講師と顔見知りになり、そこから面接→転職につながった経験があります。

企業のホームページから直接応募するのはあり?

企業のホームページから直接応募したからといって、選考に有利になるわけではないため、わざわざホームページから応募する必要はないです。

どうしても入りたい企業があって、転職サイトや転職エージェントなどで求人が見つからない場合は、直接ホームページから応募する、くらいの使い方になります。

Wantedlyはどうなの?

ビジネスSNS的な位置付けのWantedly。WantedlyはIT・Web系の中小企業、ベンチャー企業の求人が多いので、これらの業界・企業を目指している場合は使ってみるのはありです。僕もWebディレクター転職、マーケター転職時に使いました。

Wantedlyは社風や企業理念のマッチングを重視したサイトのため、デメリットとして、給料条件などの労働条件が、カジュアル面談や選考に行くまでわからない点が挙げられます。効率、スピード感を求める転職にはやや不向きです。

ハローワークはどうなの?

ハローワークには、地元密着企業や中小零細企業までの非常に多くの求人があるのが特徴です。

地方、ニッチな職種の求人など、転職エージェント、転職サイトなどでは見つからない場合の求人探しにハローワークを使うと良いです。

よく、ハローワークはブラック企業が多いと言われますが、どのやり方で求人を探すにしても、玉石混交な点は同じです。企業を見る目を養いましょう。

求人票で見るべきポイント

転職で失敗を回避するためには、求人票の段階でブラック企業を省くことが重要です。

ここでは、求人票で見るべきポイントを紹介します。

企業データでフィルターをかける

企業の公開データでフィルターをかけましょう。

ポイントは、仕事をするに当たって重要な各項目について、一般的な平均値よりも上回っていることが条件です。

具体的な項目と、基準値は以下になります。

1.【平均勤続年数】12年以上

2.【離職率】新卒3年以内離職率31%以下、離職率10%以下

3.【平均年収】460万円以上

4.【年間休日】120日以上

5.【月間平均残業】13時間以下

6.【有給取得率】65%以上

7.【働き方】多様性が高い

求人票からやばい雰囲気、違和感がないか確認

ブラック企業の特徴として、求人票やホームページを見るだけでやばいニオイがプンプンしていることが挙げられます。

例えば、こんな求人票には要注意です↓

・少年漫画のように夢、希望、友情を謳っている

・写真でふざけている(笑えない)

・文章が幼稚、上から目線、雑、怖い

・給料が月20万〜100万など幅があり過ぎる

・急募、経験不問、面接1回ですぐ内定など、誰でも良さそうな雰囲気がある など

求人票から「違和感を感じないか」を基準に見ると良いです。

応募前に口コミも確認しておく

応募前に、口コミサイトなどで、応募企業の良いところ、悪いところ、社風、キャリア、働き方などをざっと確認しておきましょう。

ただし、退職者のコメントは基本的にネガティブな意見が多いので、鵜呑みにせず、あくまで参考程度に。また、古い口コミは現在と事情が違う可能性があるので、なるべく直近1年以内の口コミを見るようにしましょう。

→転職会議などの口コミサイトなどをフル活用。会社の評判の調べ方は以下の記事にまとめています。

また、退職代行モームリが提携するアルバトロス転職は、志望企業の退職代行利用状況(通常有料)を無料で見れるというメリットがあります。僕はまだ同転職エージェントを使ったことがないのですが、ブラック企業を回避する上でめちゃくちゃ良いと思います。

求人応募時の注意点

複数サイト・エージェントから、同じ求人への重複応募は避けましょう。応募企業にも転職エージェントにも「管理能力が低い人」と思われて、選考で不利になるデメリットがあります。

求人は少しでも興味があればエントリーする

転職活動は新卒の就活とは違って、たった1枠を争う争奪戦のようなもの。未経験転職の場合は熾烈さが増します。なので、シンプルに応募数が大事。「興味があれば応募してみる」くらいの感覚で始めた方がうまく行きます。

面接対策

転職の面接では、経験・スキルの確認と、社風が合うかが、選考を通過する上で重要になります。

転職の面接対策では、受け答え等のコミュニケーションテクニックを対策するよりも、中身を重視した方が良いです。

つまり、どう言うか、よりも、何を言うかのほうが大事です。

面接対策のポイントを解説します。

応募企業の特徴を押さえておく

応募企業の特徴を把握しておきましょう。

面接時に「当社について知っていることを教えてください」と聞かれた時の対策にもつながります。

求人票、ホームページなどを一通り見て、どんな会社か、どんな特長があるのか、をイメージしておくと良いです。

そこまで志望度が高くない、時間がないなどの場合には、ChatGPTを使うのがおすすめです。

※ChatGPTに、「〇〇(会社名)の概要、特長を簡潔にまとめて」と聞いてみると良いです。

自己紹介は経歴概要を伝える

自己紹介は、これまでの職務経歴を要約して伝えましょう。

この時、これまでの経験職種、個人の取り組みが、志望企業につながるように話すと良いです。

※自己紹介=生い立ちや趣味の話ではない点に注意です

退職理由(転職理由)は納得感を出す

※退職済みの会社は退職理由、現職中の場合は転職理由と呼ばれたりしますが、どちらも質問の意味は同じです

面接では退職理由(転職理由)の伝え方が合否に大きく影響します。

退職理由(転職理由)は、基本的に、労働条件面ではなく仕事内容にフォーカスして、やりたいこと、新しいことへの挑戦など前向きな理由で伝えるのがセオリーです。

働く上で条件が重要なのは当たり前ですが、それを全面に打ち出してしまうと、「仕事は二の次なのか…」「条件が大事なのは分かるけど、仕事で貢献してくれるかが聞きたい」「他にもっと条件の良い会社が見つかったら辞めてしまうのでは」などの懸念を持たれてしまい、損です。

退職理由(転職理由)は会社環境や人のせいにするのではなく、自責の視点で伝えることも重要です。

※短期退職をしている時は、あくまで自責の視点を崩さずに、やむを得なかった状況を伝えたり、反省点や、今後の改善点などを伝えると良いです。

志望動機は応募企業であるべき理由を伝える

志望動機は、応募会社であるべき理由を伝えましょう。

会社のビジョン、社長の言葉、社風、ビジネス内容、商品・サービスの魅力など、志望企業に関するキーワードやフレーズを使って、志望企業で働きたい理由を伝えます。併せて、志望企業にどう貢献できるのか(自己PR)も伝えることで、説得力が増します。

未経験転職の場合は、「その仕事を目指している理由」から伝えましょう。

面接の志望動機についても、先ほど紹介した志望動機テンプレートが使えます。

①志望職種であるべき理由

②志望企業であるべき理由

③貢献できる理由

このテンプレートの使い方も改めて、次のようになります。

私は〇〇(きっかけ)から〇〇職を目指しています。

御社の〇〇(サービス名、経営方針、社長の言葉、社風など)に魅力を感じ志望しました。

私のこれまでの〇〇の経験や〇〇な実績・スキルを活かして、御社の〇〇職に貢献いたします。

※対面なので、「御社(おんしゃ)」になります

※転職回数が多く、職歴に一貫性がない場合は、経歴の概要をさらりと伝えた上で、応募企業に活かせる経験・スキルを伝えましょう。詳しくは以下の記事で解決しています。

自己PRは実務スキルにフォーカスして伝える

自己PRは、基本的に、実務スキルに焦点を当てて伝えます。

応募求人に活かせる実務経験、汎用スキル、個人的に勉強して身につけたことなどを伝えます。

この時のポイントは、1%でも、実務で・個人で齧ったことがあればアピール材料になることです。

そのためには、目指している業界や仕事に求められる経験や能力、素質などを求人票などでよく調べた上で、少しでも経験がある部分を洗い出してアピールすることが重要です。

5年先のキャリアプランを用意する

次の仕事に意識が向いているので見落としがちですが、入社後のキャリアプランもよく聞かれます。

企業側の想定している人事戦略とあなたのキャリア観が合うか、長く勤めて活躍してくれそうか、の確認で聞かれます。

入社後5年先のキャリアまでイメージしておくと良いです。応募職種や、会社、ポジションによってキャリアプランは変わります。

企業の採用ページや、社員インタビューなどを調べる、[職種名 キャリアプラン]で検索するなどをして、キャリアプランをイメージしておきましょう。

逆質問を用意する

逆質問は、「志望企業への興味・熱意」を伝える意味で、また、働き方のイメージの確認、譲れない条件の確認のために重要です。

なので、逆質問で「特にありません」はNG。

「うちには興味がないんだ」と思われて減点されたり、他者比較で落ちる可能性が上がります。

逆質問では、仕事内容や一緒に働くメンバー、キャリアイメージなどについて、3つ〜5つくらい用意しておくと良いです。

・どんな仕事から担当するのか

・配属先のメンバー構成

・仕事の進め方は個人か、チームか、プロジェクト単位か

・繁忙時期

・残業時間

・キャリアパス

・未経験から入社したメンバーはいるのか(未経験転職時) など

※給料・福利厚生などの条件面は、求人票や企業の採用ページで確認する、聞きにくい項目は転職エージェント経由で確認するのが良いです。

面接の過去問の入手方法

面接の過去問は、転職エージェント、転職会議などの口コミサイトで入手できる可能性があります。転職エージェント経由で応募すれば、面接に進んだ時に面接の過去問を教えてくれることも多いので便利です。

「時間がなくて過去問まで見きれない…」「過去問が見つからない…」時は、ここまで紹介してきた基本の質問を重点的に押さえておけば大丈夫です。

ほとんどの会社の面接対策は、基本の質問への回答方針がしっかりできていれば、特別な対策は必要ないです。

不安なら転職エージェントに模擬面接してもらう

初めて転職する時や、面接自体が苦手な時は、面接前に転職エージェントに模擬面接をお願いしましょう。場数を踏みたい時も転職エージェントを壁打ち役として活用すると良いです。

面接では相手に与える印象に気を付ける

面接は、求職者側も企業側もお互いに人柄や社風が合うかを確認する場であることを改めて意識しておきましょう。

→「一緒に働きたい」と思ってもらうことが大前提になります。

髪型・服装など清潔感のある身だしなみ、相手の目を見て話すこと、謙虚さ、誠実さ、明るさ、ポジティブさなど、好感度を意識しておきましょう。

身だしなみは企業によって変わります。スーツで働く会社もあれば、オフィスカジュアル、服装自由までさまざま。迷ったらスーツで良いです。

「私服で」と言われたら、ダボダボ、ゆるゆる、テロテロ、ダメージ系は避けて、清潔感を出す。ホームページやSNSでその会社で働いている人の服装を参考にするのも良いです。

適性検査(SPI・筆記試験)対策をする

適性検査は実務経験がない・実務経験が浅い人のポテンシャルを見るためのものなので、転職で適性検査をしている会社は新卒の時よりもグッと減ります。第二新卒、20代転職、未経験職種の選考時に適性検査がある場合があります。

僕は第二新卒でコンサルを受ける前にSPI検査があって、その時にピンポイントで対策したくらいでした。その他ではほぼなくて、あっても対策しませんでした。

適性検査対策はどうしたら良いか?ですが、そこまで時間をかけるものではないです。適性検査に時間をかけるなら、実務や個人の実績作り、スキルUPに時間をかけるのが本質です。

※職業適性検査(性格診断のようなもの)は対策不要。質問の意図を汲み取り、求める人物像に対して逆行するような回答、人間性を疑われるような回答は避けることが重要です。

※SPIなどの学力系テストは、志望度が高いなど、必要に応じて対策するくらいで良いです。僕がテスト対策に使った本は、新卒でもお世話になったSPIノートの会の『これが本当の〇〇だ!』シリーズ です。会社ごとに実施しているSPIの種類が違うので、応募企業がどのSPIを採用しているかネット検索などで調べた上で対策本を選びましょう。情報がない場合は基本のSPIの対策をしておくと良いです。

転職活動が上手く進んでいない時の見直しポイント

求人応募してるのに、「書類選考で落ちて面接すら辿り着けない」「いつも1次面接で落ちてしまい最終面接に進めない」など、転職活動が思うように進んでいない時は、転職活動のやり方に課題がある可能性が高いです。

転職活動が上手く行かずに悩んだら、早めに軌道修正しましょう。

以下、見直しポイントです。

・希望職種(経験職種への応募がベスト)

・希望業界(経験業界への応募がベスト)

・希望年収(未経験転職時は下がる選択も検討)

応募数

・応募数を倍にしてみる

・未経験転職時はさらに増やすことも検討する

応募書類

・職歴にブランクがある場合は補足しているか

・志望動機は応募企業のみに使える内容か

・職務経歴書は冒頭に職務要約を書いているか

・応募求人に活かせる経験・スキルを中心に書いているか(無駄に長く書いていないか)

・短期離職や転職回数が多い場合は、転職エージェント経由で応募しているか(フォローしてもらう)

面接

・表情に覇気はあるか(疲れ切ってないか、熱意は伝わるか)

・双方向のコミュニケーションが取れているか(一方通行になっていないか)

・身だしなみは清潔感があるか(第三者に見てもらう)

【転職ロードマップ】4. 内定時

内定したら、だいたい1週間くらいで内定を受けるかどうかの返事を求められることが多いです。

内定条件について、しっかり内容を最終確認した上で返事をすることが重要です。

転職の絶対条件が叶うか確認する

内定が出たら、最初に決めた転職の絶対条件をクリアしているか、しっかり確認しましょう。

以下は特に重要な項目です。

・役職

・休日

・勤務時間

・勤務地(通勤時間)

・給料

・福利厚生

・社風が合うか

希望条件が叶わない場合

希望条件が叶わない場合、転職エージェント経由の応募であれば、条件面で交渉の余地があれば転職エージェントの担当者から交渉してもらったり、直接応募の場合は自分で交渉してみることも検討を。

それでもだめなら、妥協できる範囲か?入社後に希望条件が叶いそうか?次の転職時に叶いそうか?で判断しましょう。

疑問点があれば確認してクリアにしておく

後で後悔しないために、ちょっとでも気になる点があれば、内定受諾の返事をする前に確認しておきましょう。

迷ったら、社風が合うかで選ぶ

内定を受けるか迷ったら、自分の価値観に合うかで選ぶと失敗しにくいです。

オフィスの雰囲気、働く社員の人柄・価値観など、自分にフィットするかの視点で考えてみてください。

まだ会社の雰囲気が良くわかっていなくて不安なら、追加で職場見学や、配属先の社員との面談をお願いしてみるのも良いです。

内定承諾時はなるべく早く返事をする

内定の返事は、早い方が印象が良いです。

とはいえ、焦って返事をするのは失敗の元。複数社を並行していて迷っている状況なら、状況を伝えて、少し考える時間をもらいましょう。

【転職ロードマップ】5. 退職

内定受諾後は、退職の申し入れ、退職日の調整、引き継ぎをしっかりこなしましょう。円満退職を目指すことが重要です。

できるだけ円満退職を目指す

ポジティブな理由だけでなく、いろいろな事情があって退職することになると思いますが、退職時は円満退職するに尽きます。

ひょんなことから、転職先で一緒に仕事をすることがあったり、次の転職時に役に立ったり、場合によっては出戻り転職なんてこともあるからです。

よほどのブラック企業や、縁を切りたい会社じゃなければ、最後まで大人の対応を心がけましょう。

退職までのスケジュールを決める

退職申し入れに当たり、退職までのスケジュールを決めましょう。

引き継ぎに2週間〜1ヶ月程度、残りの有給休暇、就業規則に書かれた退職申し入れ時期から逆算して決めます。

たとえば、引き継ぎ期間1ヶ月、有給消化2週間、就業規則で退職の1ヶ月前までに申し出ることとあり、現職を3月末で退職(4/1に新しい会社に入社)したい場合は次のスケジュールになります。

2/15〜3/15 引き継ぎ

3/15 最終出社日

3/16〜3/31 有休消化

3/31 退職日

4/1 入社日

※法律的には、通常の正社員は、退職の2週間前までに退職意思を伝えれば良いことになっていますが、円満退職をするためには就業規則に沿った上で、余裕をもってスケジュール調整したほうがいいです。

退職を申し入れる、合意する

退職スケジュールが想定できたら、いよいよ、退職の意思を上司に伝えます。

退職の申し出は、相談ではなく、報告として行いましょう。

(相談だと、ほぼ確実に引き止められます)

まずは、直属の上司に口頭で伝えて、退職の合意を取りましょう。簡単な退職理由と、退職希望日を伝えます。

上司と退職について合意が取れたら、会社の指示に従って、「退職願(退職届)」を提出します。

※直属の上司に伝える退職理由は、「他にやりたい仕事が見つかった」などの仕事軸か、「家庭の事情」などのやむを得ない理由のどちらかで伝えるのが無難です。社内環境や労働条件が理由の場合、ストレートに言うと、待遇改善や環境改善を理由に引き止めにあったり、風当たりが強くなって残りの期間を過ごしにくくなるなどのデメリットがあります。

引継ぎは漏れなくする

引継ぎは抜け漏れなく行います。

引き継ぎ書やマニュアルを作ったり、仕事で使うデータ、ファイル、書類などは整理して、不備なく引き継ぎましょう。

今後繋がりたい人と連絡先を交換しておく

せっかくの縁で繋がった仲、仕事を一緒にした仲なので、退職と共に縁が切れてしまうのは勿体ないです。

退職後にどうなるかなんて、今は想像できないかもしれませんが、人生何があるかわかりません。

実際に僕は、客先常駐勤務していた時に、現場を異動した際に同じ協力会社さんと仕事をしたし、前職つながりの知人経由でリファラル転職をしました。

退職書類を受け取る

退職時に必要な書類を受け取ります。

・雇用保険被保険者証

・年金手帳(会社保管の場合)

・健康保険の資格喪失証明書(必要時)

・離職票(転職先が決まっていない場合) など

源泉徴収票や離職票など、退職日以降に郵送で届くものもあるので、いつ受け取れるかは会社に確認しておきましょう。

会社から借りているものを返す

最終出勤日には、会社から借りているものを返却します。

・社員証

・名刺

・入館証

・パソコン

・携帯電話

・ロッカーキー など

詳しくは、会社の指示に従いましょう。

退職の挨拶

これまでお世話になった人に退職の挨拶をしましょう。

今後もつながれるチャンスでもあります。

取引先など社外の人には、引き継ぎ・後任の紹介のタイミングで、社内の人には、最終出勤日に挨拶します。

できれば会って直接、難しければメールで、挨拶しましょう。

任意で菓子折りを用意しても良いです。

退職の仕方についてはシゴトブルーが参考になります。

【転職ロードマップ】6. 入社準備

新しい会社への入社準備について解説します。

新しい会社の入社準備

入社前まで、入社当日までなど、期日に余裕をもって、入社時に必要な書類を準備・提出しましょう。

以下、入社時に必要な書類の例です。

・誓約書

・雇用保険被保険者証

・源泉徴収票

・年金手帳

・扶養控除等(異動)申告書

・給与振込先届書

・通勤経路を知らせる書類

・健康診断の結果

・身元保証書

・マイナンバーカード

・住民票

・免許証、資格証明書 など

入社までに期間が空く場合(先に辞める場合)

退職日から入社日までの期間が空く場合、先に退職する場合は、健康保険や年金の切り替え、年金・住民税の支払い、失業保険の申請、確定申告などの手続きを行います。

健康保険を切り替える:

国民健康保険に入る、家族の扶養に入る、任意継続など。

年金を切り替える:

国民年金に入る、家族の扶養に入るなど。

年金を支払う:

払込用紙が送られてくるので納付する。

住民税を支払う:

払込用紙が送られてくるので納付する。

失業保険の申請:

加入期間などの条件を満たせば失業給付をもらえます。離職票を持って、自宅住所管轄のハローワークに確認しましょう。

確定申告:

年末調整に間に合わない場合

※切り替えのタイミング、失業保険がいくらもらえるか、住民税の支払い月、確定申告の有無などは、勤続期間や退職時期などによって変わるため、詳しくは、役所、ハローワーク、税務署、会社などに確認しましょう。

【転職ロードマップ】7. 転職(完)

転職ロードマップは完結です。

ここまでの転職活動、大変おつかれさまでした!!

新たなスタートラインに立った今の気持ちはいかがでしょうか?

・・・ワクワクも、ドキドキも、両方あると思いますが、転職した者だけが味わえる瞬間です。

新しい会社での新生活、思いっきり楽しんでください!!

さいごに

お金、仕事内容、役職、ライフワークバランスなど、仕事に求めることは人それぞれです。

僕の経験上、仕事選びは仕事内容や給料・待遇はもちろん大事なのですが、それ以上に大事なのが「誰と働きたいか」です。

なので、会社選びは「一緒に働きたいと思えるか」で選ぶと失敗しにくいです。

また、普段から仕事以外の趣味、恋愛などプライベートも充実させておくと、「人としての魅力」を磨けたり、思わぬ仕事の話がもらえたりするので、理想の転職が叶いやすくなります。

というわけで、僕流の「転職ロードマップ」は以上になります。

この転職ロードマップが少しでも、転職活動のお役に立てれば幸いです。

良い転職ができることを願っています・・!